健康経営優良法人になる7つのメリット|認定要件や流れを解説

従業員の健康増進は医療費の抑制だけでなく、生産性向上や優秀な人材の確保・定着にも大きく寄与します。このように、企業が従業員の健康管理を経営戦略の一環として考え、戦略的に実践する取り組みが健康経営です。

本記事では、健康経営優良法人に認定されることで得られる7つのメリット、認定要件、申請方法を解説します。健康経営優良法人を維持するための取り組みもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

- 健康経営優良法人認定制度とは

- 健康経営優良法人になる7つのメリット

- 健康経営を継続させる「可視化」と「効果検証」のポイント

- 健康経営優良法人に必要な5つの認定要件

- 健康経営優良法人の申請の流れ

- 健康経営優良法人を目指す企業の取り組み事例

- まとめ:健康経営優良法人は企業にも従業員にも多くのメリットをもたらす

健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、経済産業省が推進し、日本健康会議が認定を実施する制度です。2017年からスタートし、従業員の健康づくりに積極的に取り組む優良な企業を認定しています。

従業員の健康は、企業運営において極めて重要です。健康な従業員は、生産性が高いだけでなく、離職率の低下にもつながります。従業員の健康を経営戦略の重要な柱の一つに位置付けることは、企業の成長に貢献します。

健康経営優良法人に認定されることで、従業員の健康と働きやすさを重視している企業であることが社会的に証明されます。また、「職場環境が整っている企業」としてPRすることも可能です。

健康経営優良法人になる7つのメリット

健康経営優良法人になるメリットは、すぐには実感しにくいかもしれませんが、長期的な視点に立てば、従業員と企業の双方にさまざまなメリットをもたらします。

ここでは、企業側と従業員側の2つの視点から、健康経営優良法人のメリットを7つ紹介します。

【企業側のメリット】

1.従業員の健康向上による生産性の向上

2.離職率の低下

3.企業イメージの向上

4.優秀な人材の獲得・採用力の向上

【従業員側のメリット】

5.健康状態の改善・向上

6.仕事へのモチベーション向上

7.業務効率の向上

それぞれについて具体的に説明します。

1.従業員の健康向上による生産性の向上

2024年(令和6年)の経済産業省の「健康経営の推進について」によると、企業が健康投資を積極的に行うことで、従業員の健康状態や仕事のパフォーマンスが向上することが明らかになっています。

従業員の健康を重視することは、生産性向上につながる大きな要因です。心身が健康な従業員は、高いモチベーションとエネルギーを持ち続けられるため、業務に対して積極的に取り組むことができます。

また、リフレッシュできる環境が整えば、働きやすさが向上し、モチベーションの低下を防ぐことも可能です。さらに、病欠者が減ることで、人員の確保が容易になり、業務の効率化やスムーズな人員配置が実現しやすくなります。

2.離職率の低下

転職が当たり前になった今、従業員への健康支援を通じて会社への愛着を持ってもらうことで、離職率を低下させるという大きな利点があります。

健康経営度調査の分析結果では、健康経営優良法人に認定された企業の離職率が全国平均と比べて大幅に低いことがわかっています。

会社側が従業員の健康状態に配慮することで、企業への満足度が向上し、従業員一人ひとりがいきいきと働き続けられる環境づくりにつながります。健康支援は、企業と従業員双方にとって大きなプラスになるといえる取り組みです。

参考:「健康経営の推進について」経済産業省, 令和6年3月 p57

3.企業イメージの向上

健康経営優良法人として認定されることで、企業イメージの向上にも大きく寄与します。従業員や取引先企業、投資家や消費者から「従業員の健康に配慮している企業」というポジティブなイメージを持たれ、企業イメージが向上するためです。

またリクルートや中途採用に関しても、就活生や転職者に対するアンケート結果によると、「企業が健康経営に取り組んでいることが就職先の決め手になる」と約6割が回答しています。

求職者が働く職場に望む項目のトップは、「心身の健康を保ちながら働けること」であり、多様な価値観を持つ働く世代において健康経営が重要な要素となっていることがわかります。

リクルート面において健康経営の取り組みは大きな効果を発揮していることが明らかといえます。

さらに、健康経営への取り組みは、企業が社会的責任を果たす良い事例となります。サスティナビリティ経営に積極的な企業として、取引先からの信頼も高まるでしょう。

参考:「健康経営の推進について」経済産業省, 2024年 p56

4. 優秀な人材の獲得・採用力の向上

健康経営優良法人に認定されることは、採用面でも大きなメリットがあります。

求職者が企業を選ぶ際、「働きやすさ」や「健康的な職場環境」を重視する傾向が強まっています。求人情報に「健康経営優良法人認定企業」と記載することで、「社員の健康を大切にする企業」という安心感を与え、企業イメージが向上します。特に、ストレスチェックの実施、メンタルヘルス相談窓口の設置、健康診断の充実などの具体的な取り組みをPRすることで、求職者の関心を引きやすくなります。

採用活動において、健康経営を発信することで求職者の応募意欲が向上し、採用競争力が強化されます。特に、ワークライフバランスを重視する求職者に対して、具体的な取り組みを示すことで安心感を与えられるでしょう。さらに、入社後の定着にも貢献し、従業員満足度の向上や離職リスクの低減にもつながります。

5.健康状態の改善・向上

健康経営における従業員側のメリットとして、なによりも従業員自身の健康状態の改善・向上が挙げられます。

たとえば、健康診断や健康セミナーなどで、従業員は自らの健康状態を正しく理解し、健康リテラシーを高められます。また、運動施設の利用支援や禁煙サポートなどの健康増進施策もあれば、従業員はさらなる健康的な生活習慣の定着が可能です。

メンタルヘルスケアの観点からも、適切な労働環境の確保やストレスチェックなどで精神的なトラブルを予防すれば、心身ともに安定した職場環境に近づきます。

6.仕事へのモチベーション向上

健康で活力あふれる従業員には、高いモチベーションや業務への集中力、創造性が期待できます。

また、企業が従業員の健康に配慮することで、従業員は会社に好意的な印象を持つだけでなく帰属意識も芽生え、従業員に対して仕事への意欲を刺激します。

7.業務効率の向上

健康経営の実践による従業員の健康増進は、結果的に業務の効率化につながります。多くの従業員が健康的であることは、病欠による人員不足を防ぎ、スムーズな人員配置が可能になるためです。

また、従業員が心身ともにリフレッシュした状態で業務に従事できれば、生産性やパフォーマンスが大幅に向上します。実際に健康経営への取り組みで「従業員の生産性が向上した」と回答した中小企業は45%との報告もあります。

健康経営の実践は単なる業務プロセスの改善以上に、組織全体の効率性と生産性を劇的に高める可能性を秘めています。

参考:「健康経営の推進について」経済産業省, 2024年 p68

健康経営を継続させる「可視化」と「効果検証」のポイント

健康経営を持続的に推進するためには、施策の効果を可視化し、データに基づいて改善を重ねることが重要です。どれだけ健康施策を実施しても、その結果が把握できなければ、経営的な成果につなげることは難しくなります。

ここでは、健康経営を可視化するための指標、データの活用方法、PDCAサイクルの回し方について解説します。

健康経営を「可視化」するための指標

企業が健康経営の成果を可視化するためには、定量的な指標を設定し、定期的にデータを分析することが求められます。具体的には、以下のような指標が考えられます。

| 評価指標 | 具体的な指標 | 活用方法 |

| 従業員の健康状態・メンタルヘルス指標 | ・定期健康診断の受診率 ・ストレスチェックにおける高ストレス者の割合 ・特定健診 ・特定保健指導の実施率 | 健康診断やストレスチェックのデータを活用し、従業員の健康課題を特定した上で、適切な改善施策を策定する。 |

| 職場環境の満足度 | ・従業員満足度調査(エンゲージメント調査) ・職場環境アンケート(ウェルビーイング評価) | 定期的なアンケートを通じて、職場の人間関係や働きやすさに対する評価を可視化し、環境改善に役立てる。 |

| 健康増進施策の参加率 | ・禁煙プログラムや健康セミナーの参加率 ・ウォーキングチャレンジや運動促進施策の利用率 | 施策への参加率を追跡し、興味を持たれやすいプログラムの企画につなげる。 |

| 労働時間とワークライフバランス | ・長時間労働者数の推移 ・年次有給休暇の取得率 | 労働時間のデータを分析し、過重労働が健康リスクにつながっていないかを確認する。 |

これらの指標を活用することで、企業は健康経営の効果を客観的に評価し、データに基づいた施策の改善と継続的な健康管理の指針となります。

継続的に健康経営を改善するPDCAサイクル

健康経営の効果を可視化した後は、PDCAサイクルを回しながら施策の改善を繰り返すことが必要です。

Plan(計画):健康施策の策定

まずは、現状の課題を正確に把握し、具体的な目標を設定することが重要です。従業員の健康状態や職場環境のデータを分析し、優先的に取り組むべき健康課題を明確にします。その上で、健康施策の方向性を決定し、組織全体で取り組むための計画を策定します。

【実施例】

・健康診断やストレスチェックの結果をもとに、従業員の健康課題を特定

例:高ストレス者の割合、生活習慣病リスク、長時間労働の影響などを分析

・健康診断の受診率やストレスチェックの受検率などの指標をもとに、目標値(KPI)を設定

例:健康施策の効果を可視化し、進捗を定期的に評価できる仕組みを整備

KPIを設定することで、施策の成果を測定し、データに基づいた改善を行うことが可能になります。適切な目標設定が、健康経営を継続させる鍵となります。

Do(実行):健康施策の実施

策定した健康施策に基づき、具体的なアクションを実行します。従業員の健康管理をサポートするため、ストレスチェックや健康診断、職場環境の改善など、多面的なアプローチを行うことが重要です。

【実施例】

・健康診断・ストレスチェックの実施

例:定期健康診断の実施率向上、高ストレス者へのフォローアップ

・職場環境の改善施策の実施

例:労働時間の適正管理、ハラスメント防止研修、リモートワーク制度の導入

・健康増進プログラムの運用

例:禁煙サポート、運動促進施策、メンタルヘルスケア支援

従業員が積極的に参加しやすい施策を導入し、健康維持・増進に向けた取り組みを実行します。

Check(評価):健康施策の効果測定

実施した健康施策が従業員の健康や業務効率にどのような影響を与えたかを評価します。データをもとに施策の効果を測定し、課題を特定することが重要です。

【実施例】

・KPIの進捗状況を確認

例:健康診断の受診率、ストレスチェックの結果、職場環境満足度の推移

・従業員アンケートの実施

例:健康施策の満足度、職場環境の変化に対する意見収集

・健康経営指標と業務パフォーマンスの関連性分析

例:欠勤率、離職率、プレゼンティーズム(健康による生産性低下)の測定

評価を通じて、施策の有効性を確認し、改善点を明確にします。

Act(改善):健康施策の見直しと継続的改善

評価結果をもとに、施策の見直しや新たな施策の追加を行い、健康経営のPDCAサイクルを回し続けることが重要です。

【実施例】

・効果が低かった施策の見直し・改善

例:参加率が低い健康増進施策の改善、新たなプログラムの導入

・成功した施策の継続・強化

例:職場環境改善の成功事例を他部署にも展開

・経営層へのフィードバックと次年度計画の策定

例:施策の成果報告、次年度の健康経営戦略の立案

継続的な改善を行い、より効果的な健康経営施策を確立していきます。

健康経営優良法人に必要な5つの認定要件

健康経営優良法人の認定要件は、大規模法人と中小規模法人で評価項目に違いはあるものの、一般的に5つの枠組みにおいて要件が設けられています。

- 経営理念・方針

- 組織体制

- 制度・施策実行

- 評価・改善

- 法令遵守・リスクマネジメント

1. 経営理念・方針

まず、企業の経営理念や経営方針の中に、従業員の健康管理を重要な経営課題として明確に位置づけることが求められています。健康を経営の重要な要素と位置づけ、単なる言葉だけでなく、具体的な行動計画があり、企業文化や価値観に反映されていることが重要です。

また近年では、統合報告書への記載等を通じた社内外への発信も求められるようになってきました。

参考:「健康経営の推進について」経済産業省, 2024年 p30

2. 組織体制

経営トップによるリーダーシップの元で、従業員の健康管理を推進する部門や担当者が整備されて、全社的な推進体制が整っていることが必要です。

責任者に健康管理を実践するための予算措置や権限付与がなされ、PDCAを回す体制が求められています。また、産業医や保健師などの専門職の関与や健康保険組合との連携も重視されています。

3. 制度・施策実行

健康経営を推進するための組織体制が整備されているかが求められます。

具体的に「従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討」「健康経営の実践に向けた土台づくり」「従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策」の3項目に分けられ、それぞれ多岐にわたる施策が評価されます。

4. 評価・改善

健康経営の取り組み状況や成果を定期的に評価し、課題を抽出し改善活動を実施していることが求められます。評価結果を経営層にフィードバックし、必要に応じて施策の見直しや改善を行う姿勢が重要です。

5. 法令遵守・リスクマネジメント

労働安全衛生法、労働基準法をはじめとした関連法令を確実に順守する仕組みを構築し、法令違反のリスクを適切に管理することが前提条件です。さらに、メンタルヘルスやハラスメント対策など、健康リスクに対する予防的な取り組みも求められます。

健康経営優良法人の上記5つの主要認定基準を満たし、具体的取り組みを通じて、従業員の健康増進を経営的な視点から戦略的に実践していることが評価されます。

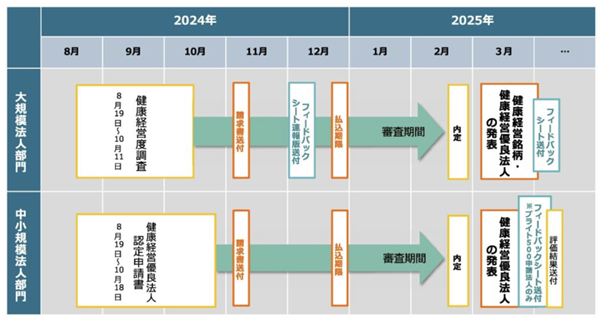

健康経営優良法人の申請の流れ

企業組織の規模によって若干の違いはありますが、健康経営優良法人の認定を受けるための申請の大まかな流れは以下の通りです。

| No. | 項目 | 内容 |

|---|---|---|

| 1 | 申請受付期間の確認 | 健康経営優良法人の認定には申請受付期間が設けられています。経済産業省が毎年7月頃に受付期間を公表するため、申請を希望する企業は事前に確認し、期限内に手続きを進める必要があります。 |

| 2 | 申請書類の準備 | 健康経営優良法人の申請には、企業概要や健康経営の実施状況を示す資料、健康経営の方針を記載した文書、従業員の健康診断結果などが必要です。 これらの書類をもとに、健康経営度調査票や認定申請書を作成する必要があるため、各書類の要件を確認しながら適切に記入・準備を進めることが重要です。 |

| 3 | 申請手続きの開始 | 申請には、所定の期間中に専用サイトから健康経営度調査票をダウンロードし、必要事項を入力した電子データを専用サイトにアップロードして提出することが求められます。 |

| 4 | 認定の結果通知 | 審査が完了すると、認定の結果が申請者に通知される。認定がおりた場合は、認定証や認定マークの授与などがある。 |

| 5 | 認定の維持 | 健康経営優良法人の認定は翌年3月31日まで有効です。継続して認定を受けるには、毎年申請を行い更新する必要があります。 |

以上が健康経営優良法人の申請手続きに関する大まかな流れです。事前にチェックを行い、認定基準を満たせるよう準備しておくことが大切になります。

健康経営優良法人を目指す企業の取り組み事例

健康経営の取り組みは多岐にわたります。健康経営を効果的に推進するには以下のような点が重要です。

- 経営層の主体的な関わり

- 専門職との連携体制

- 多岐にわたる施策の実施

- 健康経営の可視化と効果検証

- PDCAサイクルを活用した継続的な改善

- 部門・職場単位での浸透

- 従業員の主体的な参加促進

このように、健康経営成功には経営トップのもとで専門家と協働しながら、組織全体で具体的な対策に取り組むことが何より肝心です。組織的なアプローチこそが、健康経営の成功を導くカギとなるはずです。

以下、健康経営優良法人の認定を目指し、積極的に健康経営を推進している企業の具体的な取り組みを紹介します。

山田食品産業株式会社の事例

山田食品産業株式会社では、従業員の健康管理と職場環境の向上を目的に、安全衛生委員会の抜本的な見直し に取り組みました。これまで工場のみで開催していた委員会を全社的に拡大し、産業医の選任を見直すことで、より実効性のある労働安全衛生活動を推進しました。

新たに選任した産業医のもと、全社安全衛生委員会を毎月開催 し、労災発生状況の共有、長時間労働や有給取得の報告、メンタルヘルス支援の強化など、多角的なアプローチで健康管理の改善を進めています。特に、従業員のメンタルヘルス支援に関しては、従来フォローが難しかった部分をカバーするため、産業医による個別面談や休職・復職支援の体制を整備 し、より手厚いサポートを実現しました。

また、ストレスチェックの再構築にも取り組み、結果の分析とフィードバックを強化。組織全体の課題を可視化し、職場環境の改善につなげることで、従業員の働きやすさを向上させています。さらに、店舗での労災リスク軽減にも注力し、職場巡視の結果をもとに転倒事故防止のための床素材変更 など、具体的な対策を実施しました。

これらの取り組みにより、従業員の健康意識の向上と職場環境の改善が進み、会社全体として働き方改革を推進する基盤が整いました。今後は、健康経営優良法人の認定取得を目指し、さらなる健康施策の強化と企業価値の向上に取り組んでいく予定です。

参考:新しい産業医の先生を選任し直すところから、自社の環境に見合った労働安全衛生活動の強化を推進

まとめ:健康経営優良法人は企業にも従業員にも多くのメリットをもたらす

健康経営優良法人の認定を受けることで、企業は従業員が健康で安心して働ける環境を整備し、組織全体の生産性や持続可能性を高めることができます。

そのためには、労働安全衛生法の遵守や健康経営推進に向けた取り組み方針を整えることが重要です。自社の労働安全衛生体制や健康施策の現状を把握し、健康経営推進計画を策定しましょう。

「自社の状況に合った健康経営を推進したい」とお考えの企業様は、弊社の健康経営サポートサービスをご利用ください。

弊社では、健康経営優良法人認定の取得サポートだけでなく、健康施策の実行もご支援します。ストレスチェックの結果活用サービスをはじめ、職場環境の改善に向けたアドバイスも提供可能です。お気軽にお問い合わせください。